中国古代的书写材料是什么

中国古代的书写材料是简策、帛书、纸。

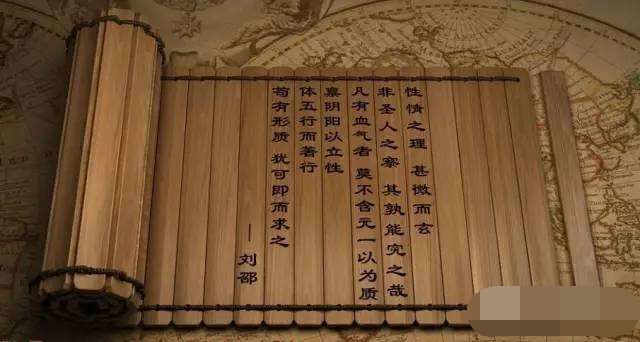

1、最早的中国书是简策,它也是我们已知的最早的正式图书形式。我国古代的奠基著作当时都是写在简策上的。

将竹木进行加工以后制成的竹、木片称为简。但是作为书写材料,单片的简是不能容纳许多文字的。因此,一篇较长的文字或一部著作必须连续写在许多片简上。为了防止散乱,以便有次序地阅读,必须将这许多简有顺序地编连起来,这种编连起来的简就成为策(通“册”)。

制简的材料有竹、木两种(产竹的地方用竹,不产竹的地方用木)。用竹制的称为竹简,用木制的称为木简。不过木的体积比竹大,它还可以制成版,每一块版上较之竹简,可以容纳更多的字,不必编连,可单独使用。版,又称为方。写上文字的版,则称牍。所以古代的许多文字记录称为“版牍”或“方策”。

2、昂贵帛书是简策的补充

帛书是指以缣帛为书写文字的载体的一种文献。缣帛是丝织品的通称。

我国是世界上最早植桑养蚕和织造丝织品的国家。传说在公元前3000年,嫘祖已发明养蚕织丝了。但最初这种丝绸织物是做衣料和装饰品用的,至于什么时候用来写字作书便不可考了。

据文献记载,春秋时代已把缣帛作为书写材料了。到战国时代则比较普及,如《墨子》一书中多次提到“书于竹帛”。一般认为帛书晚于简书出现。

缣帛质地轻薄,幅面宽阔,容易书写和携带,并且可以根据文字的长短任意剪裁,舒卷方便,易于保藏和阅读。所以帛书克服了简策所存在的种种缺点,是书写材料的一大进步。但缣帛毕竟是一种贵重的丝织品,并非一般人所能制备和拥有,所以有“贫不及素”之说。因此帛书的出现,并不能完全代替简书,长期以来竹帛并行,而且作为主要的书写材料仍然以简策居于主要地位。

由于帛的贵重,作为书写材料自然比不上竹木使用的普遍,加上缣帛更易损坏,不易保存,所以古代帛书实物能流传下来的极少,考古发现远没有简书那么多。

3、纸的发明改变了图书面貌

纸是我国古代的四大发明之一,也是对世界文明的卓越贡献之一。纸的发明成为我国乃至世界图书事业史上的一件大事。

根据出土的西汉时期的纸状物或原始形态的纸,说明西汉已经有纸;同时,《后汉书·蔡伦传》记载,东汉已采用麻头、敝布等废旧廉价的东西做原料来生产纸。据此,可说明我国汉代已发明了纸和造纸方法。

扩展资料

1、在印刷术尚未发明之前,光靠藏书家个人抄写积累图书是远远不够的。从东汉开始,出现了一种专门以抄书为业的佣书人。魏晋南北朝时期,书籍大增,各种文化都有所发展,迫切需要书籍流通,佣书业也随之兴盛起来。佣书人对流通书籍、传播文化起了重要作用。

2、印刷术让书真正成为书

印刷术,这个人类赖以传播知识和文化信息的重要手段,是我国最早发明的。

在印刷术发明以前,所有书籍全凭手抄,相当费时费力,一次只能抄一部,生产量是很有限的。

关于雕版印刷的发明时间,存在很多争论。而唐代从公元618年开国至907年灭亡,历经290年之久。这一时期有关雕版印刷的文献记载甚多,其中也发现了一些实物。

雕版印刷术产生以后,在唐代首先为民间采用,其中尤以佛教信徒捷足先登,故早期的雕版印刷品多为佛经及民间日常用书,如历书、阴阳占卜之类杂书及字书、韵书等,说明社会的需要对刻书内容具有很大的影响。

3、明清以后,我国的活字印刷还采用了以锡、铜、铅做原料的金属活字。铜活字在我国金属活字中使用最多。我国的铜活字印书是从15世纪末,即明代弘治年间才开始盛行的。

清代规模最大的铜活字印书是雍正四年(1726年)内府印制的《古今图书集成》。这是一部我国现存的最大类书。全书1万卷,目录40卷,共印64部,每部5020册。其卷帙之富,排印之精,史无前例。可惜这批铜活字在印成《古今图书集成》之后,“铜字被窃缺少,司事惧得咎,值乾隆初年京师钱贵,遂清毁铜字供铸”,这批铜字就这样轻易地被销毁了。

参考资料来源:人民网--中国书的流变:最早的中国书是简策