广西最大的湿地公园,正是最好看的时候

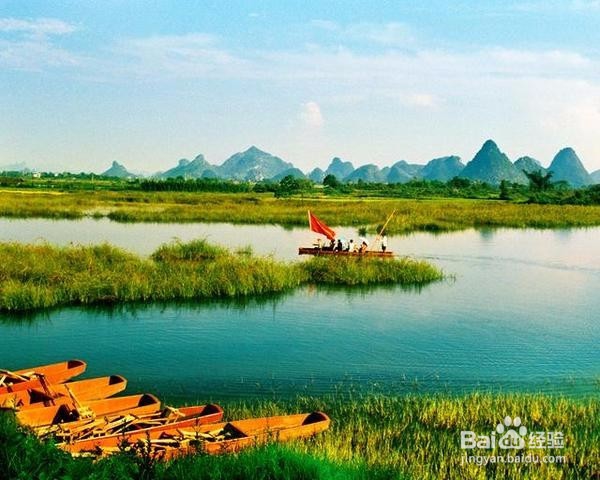

1、会仙湿地的特色是相思埭,而最具代表性的风光则在睦洞湖。睦洞湖位于桂柳运河中段,是会仙湿地的核心区域,素有“聚仙泽”之称。睦洞湖很小巧,面积只有2000余亩,由近千个大大小小的塘汊串联构成。这里是候鸟理想的栖息地,每年春秋两季,都有大量白鹭在此停留、觅食,叽叽的求偶声常常飘荡在湖面上。

2、睦洞的农民这一两年来开始了自发的“旅游产业”——给游人划船,做农家饭。而所谓的游人,也大多是来自桂林市内,因为这种自助旅游形式的小范围传播而慕名前来。“我去年春天的时候去那里的,当时的感觉是‘惊为天人’,真的很难想象就在这个城市里面会有一个这么淳朴原始的地方,就过去那么点路,就会完全忘记是在桂林了”,这是一位市里女孩的说辞。来到睦洞,就能体会会仙湿地的惊艳,可能首先是来自这种“大隐隐于市”的气质,独守美景而浑不自知,对于这里的原住民来说,湿地的更大意义是让他们养殖鱼虾,赖以生存。

3、游览湿地的是一艘红漆的铁皮船,这种船一次能搭5、6个人。船划动起来的时候,在睦洞的水气里,闷热的暑气开始消退。

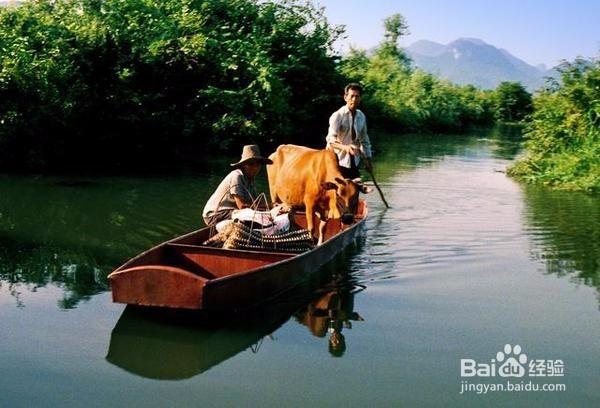

4、事实上,对于这片湿地的住户来说,船是最家常的交通工具。“划一个船,哪里都能到,在我们这里,船的作用就跟自行车差不多,每家都有船,大船小船都有。”撑船女人告诉我们,她十一二岁就开始划船,已经划了三十多年了,以前是纯粹当作交通工具,划着船去地里干活、河里捕鱼,替游客划船还是这一两年的事。在会仙湿地的水域里,在两岸水草的摇曳和树木的绿荫之中摇晃船桨,穿梭来去,这种看上去颇像电影场景的画面就是睦洞居民诗意的生活方式,更多人是直接临水而居的,水面上四处都是真正意义上的“水景房”。

5、水面时而狭窄蜿蜒,时而豁然开朗,杨柳树青翠,各种水鸟则因为天气太热而躲在了水草深处憩息,要在一早一晚才小心翼翼地探出头来。清澈的湖水下,透亮的蓝思草、灯笼草随水流而动。在密密的水草上,依附着田螺和大量石螺,随手一捞就是一大把。女人说,农闲的时候,她们用长长的竹筢捞石螺,清晨拿到睦洞路口去卖。

6、小船在曲折的水域里七拐八弯,撑船的女人手法纯熟,视若等闲,还一路上在水域里跟熟人打招呼。她的熟人们往往是单人驾驶着比我们的“游船”规格小一些的船只,看上去也颇为悠哉游哉。水面上有时会游过几只鸭子,还有一只不怕热的白鹭冒出头来,在水草和树木间忽高忽低地掠过,等我们试图靠近它的时候,它又缩回头去,倏忽不见了。

7、眼前渐渐出现了一大片荷花。荷花开在这里,并不像公园的荷,有着万众瞩目的明媚,却是羞涩质朴的风味。这时候女人很热心地说要给我们摘个新鲜莲蓬吃,然后把船划过去,荷叶擦着船身发出声响,很有一种浪漫主义作派。女人让我们在船上等着,挽起裤脚就出发了。等她再出现的时候,斗笠里已经满满一堆莲蓬了。船重新划起来,我们一边谈笑,一边剥开个莲蓬,莲子果然个大饱满,鲜嫩甘甜。

8、来到会仙,除了湿地和古石桥,值得看一看的还有开凿于唐代长寿元年(公元632年)的古桂柳运河,它沟通了漓江和柳江,促进了中原与西南地区经济与文化交流,还在运河两岸的村落间,积淀了的深厚的历史文化——明清时期的守陡人在运河畔扎下根,后代繁衍成了睦洞、陡门、上高桥、下高桥、下庄等村落。听说下庄有保存完好的古建筑群,我们决定去那一探究竟。

9、下庄,得水陆交通之便,历兖搜哉髋史上较为富庶,整个村庄有着较好的规划。沿村外的石板路穿过广门进寨,便是下庄的主巷道,也是村子中轴线,两旁房屋和支巷沿山势弧线伸展,整个村庄似蝶吾疣璨普形布局。走进下庄,抬头触目的全是依山势而上的青石巷道。下庄的石材来源方便,全部取自后山侧面,古时用钢筋钻洞,合力撬开,便可得到大块的片状青石板。房屋的入户阶梯、门槛、天池、屋檐石都由大块青石铺成,墙上部多为泥砖结构,青砖房不多,下方都是经过雕琢的大块料石砌成的高腰墙裙。当年下庄的房屋设计者独具匠心,利用高腰石墙裙来做基础,一是平整坡形地势,二是有效抵御暴雨时后山冲刷下来的洪水,因而几百年来鲜有泥砖房倒塌。有些人家房子的排水洞、家里的石舂和石磨也是用大块青石精心雕成。