四海无闲田农夫犹饿死揭露的是

“四海无闲田,农夫犹窘绎阎痖饿死”揭露的是制度不合理。

这两句意思是普天之下,没有荒废不种的田地,劳苦农民,仍然要饿死。

因为朝廷征敛重税,每年要交无数的税赋,农民没有存粮,饱受统治阶级的剥削。

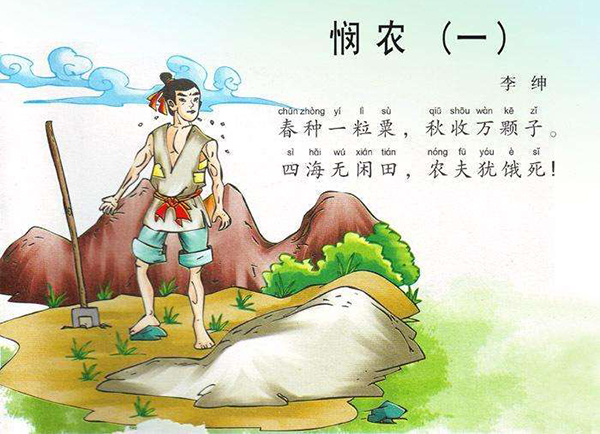

出自唐代李绅的《悯农二首》中的第一首。

原文:

春种一粒粟,秋收万颗子。四海无闲田,农夫犹饿死。

译文:

春天只要播下一粒种子,秋天就可收获很多粮食。普天之下,没有荒废不种的田地,劳苦农民,仍然要饿死。

扩展资料

创作背景

根据唐代范摅《云溪友议》和《旧唐书·吕渭传》等书的记载,大致可推定这组诗为李绅于公元799年(唐德宗贞元十五年)所作。

诗词赏析

第一首一开头,就以“一粒粟”化为“万颗子”具体而形象的描绘了丰收,用“种”和“收”赞美了农民的劳动。

“四海无闲田”,第三句推而广之,描述四海之内,荒地变良田。这和前两句联系起来,便构成了到处硕果累累,遍地丰收的景象。“引满”是为了更有力的“发”。

前三句诗人用层层递进的笔法,表现出劳动人民巨大的贡献和无穷的创造力,就使下文的反结变得更为凝重,更为沉痛。劳动人民在丰收的年头,照理该丰衣足食了吧?

结句却是“农夫犹饿死”,它不仅使前后内容连贯起来了,也把问题突出出来了。勤劳的农民以他们的双手获得了丰收,而他们自己呢,还是两手空空,惨遭饿死。

一个“犹”字,发人深思:到底是谁剥夺了劳动成果,陷农民于死地呢?“犹饿死”三字极为深刻地揭露了社会不平,凝聚着诗人强烈的愤慨和真挚的同情,把矛头直指不合理的社会财富分配制度。

参考资料来源:百度百科--悯农二首

声明:本网站引用、摘录或转载内容仅供网站访问者交流或参考,不代表本站立场,如存在版权或非法内容,请联系站长删除,联系邮箱:site.kefu@qq.com。

阅读量:89

阅读量:44

阅读量:35

阅读量:80

阅读量:69