足跟痛的发病原因

足跟痛是由多种慢性疾患所致跟部蹠面(即脚后跟)疼痛,与其劳损和退化有密切蔡龇呶挞关系。临床表现主要为肿胀和压痛,走路时可能会加重。多发生于中年以后的肥胖者,男性发生率高,主要是由于足跟的骨质、关节、滑囊、筋膜等处病变引起的症状。往往发生在长久站立或行走者,很多是由长期、慢期的轻伤引起。主要表现为单侧或双侧的足跟或脚底部酸胀、如针刺般疼痛,步履困难。多因跖筋膜创伤性炎症、跟腱周围炎、跟骨滑囊炎、跟骨骨刺及跟骨下脂肪垫损伤引起,发病多与慢性劳损有关。中医学认为,足跟痛多属肝肾阴虚、痰湿、血热等因所致。肝主筋、肾主骨,肝肾亏虚,复感风寒湿邪或慢性劳损便导致经络瘀滞,气血运行受阻,使筋骨肌肉失养而发病。

引起足跟痛的原因

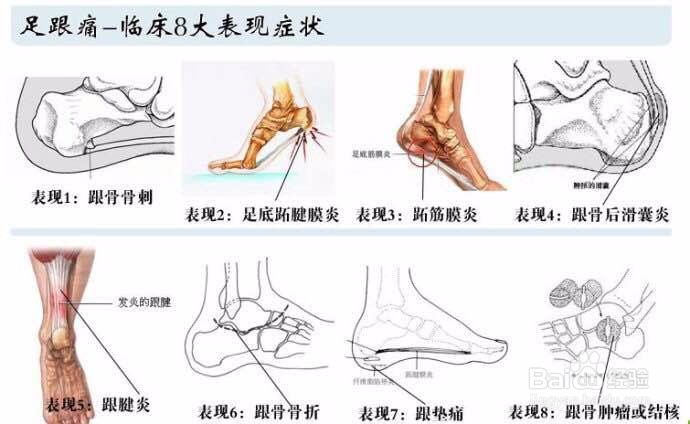

1、足底跖腱膜炎足跟痛最常见的原因是长期、慢性、轻微外伤积累引起的病变,表现为筋膜纤维的断裂及其修复过程。在跟骨下方偏内筋姆殡鸺架膜附近处可有骨质增生,在侧位X射线照片上显示为骨刺。后者常被认为是足跟痛的原因,但临床研究证明它与足跟痛的因果关系很难肯定。跖筋膜炎引起的足跟痛可以自然治愈。垫高足跟,减轻跟腱对跟骨的拉力,缓解跖筋膜的张力都可使症状减轻。

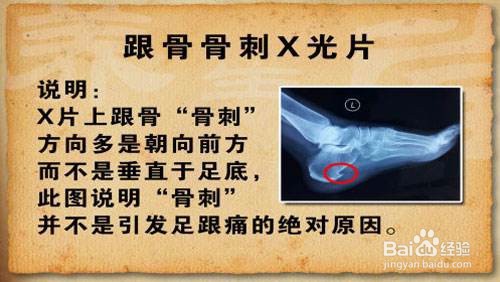

2、跟骨骨刺多见于老年患者,当有足跟痛时,经过拍摄X光片,可以发现跟骨结节处有大小不一的骨刺形成。隆起的骨刺,容易使局部组织受到摩擦、劳损,产生无菌性炎症,其足跟疼痛的程度与局部炎症反应的轻重有关,而与骨刺大小无直接关系。

3、足底脂肪垫萎缩跟垫是跟骨下方由纤维组织为间隔,以脂肪组织及弹力纤维形成的艚硒渤恨弹性衬垫。青年时期,跟垫弹力强,可以吸收振荡。老年时,跟垫弹力下降,足底脂肪垫萎缩,其缓冲震荡、防止摩擦的作吹涡皋陕用减弱,跟骨在无衬垫的情况下承担体重,严重时可形成瘢痕及钙质沉积,引起足跟痛。跟垫痛与跖筋膜炎不同,在整个足跟下方都有压痛。

4、距骨下关节炎常发生在跟骨骨折后,是一种创伤性关节炎。X射线照屡阽咆忌片上前跗窦处,负重时疼痛加重。若保守治疗失效,则应进行跟距关节融合术。陈旧性跟骨骨折或少见的跟骨肿瘤或结核也是足跟痛的原因。足跟以外的疾患引起跟痛症者,有类风湿性脊椎炎,压迫骶神经根的腰椎间盘突出等。

5、跟骨骨突炎常发生于8~12岁的男孩,病变与小腿胫骨结节骨突炎相似,是在发育过程中,未愈合的骨骺受肌腱牵拉引起的症状,疼痛在跟腱附着点下方,跑步与足尖站立可使症状加重。骨骺愈合后症状自然消失。

足跟痛的调理

1、青少年跟骨骨骺炎多数由于跟骨外伤,长期跑跳引起,因而在此期患者,跟骨骨骺正在发育阶段应避免跑跳,在症状早期应注意此点。

2、老年性足跟痛多由于劳损,跖腱膜炎,跟骨结节滑囊炎,脂肪垫变性引起。此期应避免长期站立,长期行走,抬高足跟可以减轻足跟负荷。穿软底、后跟部垫一软而圆型垫,圆垫中央凹陷,高度约2~3厘米高,这样使全身重心前移,减少足跟部受压,减肥治疗。

3、平足症引起足跟痛是由于足弓减少或消失,足跟骨向前倾倒,则在长期行走时疼痛出现,故应在足底中央垫一软垫,软垫高度2~3厘米,并使内侧高外侧低,中央高前后侧逐渐变平,呈斜坡状。

4、类风湿性跟骨炎,应先用药控制类风湿后,并在鞋内垫软垫。

5、外伤性跟骨痛多由于石膏固定不当,在制做石膏时足底应用力将湿石膏向足心挤压,以免因长时固定石膏做成平底,而引起足弓消失。同时尽可能减少卧床时间,尽早下地步行锻炼。避免脂肪垫萎缩。