峨眉山月半轮秋中为什么把秋放在最后

“秋”字因入韵关系倒醅呓择锗置句末。

“秋”字作用点出了远游的时令是在秋天,以“秋”字又形容月色之美,信手拈来,自然入妙。

出处:《峨眉醵傲讴黼山月歌》是唐代伟大诗人李白所作。这首诗在时间和空间跨度上达到了驰骋自由的境地,二十八个字中出现了五个地名,共计十二个字。

原文:

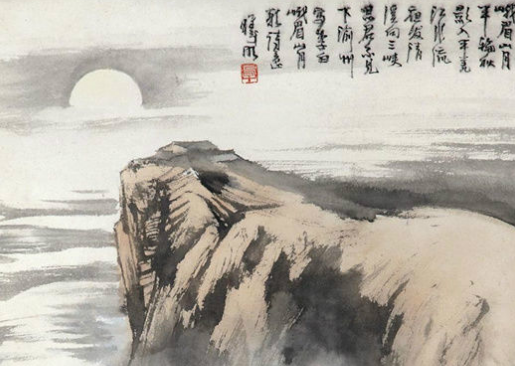

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

译文:

高峻的峨眉山前,悬挂着半轮秋月。流动的平羌江上,倒映着精亮月影。

夜间乘船出发,离开清溪直奔三峡。想你却难相见,恋恋不舍去向渝州。

扩展资料

这是李白初次出四川时创作的一首依恋家乡山水的诗,写诗人在舟中所见的夜景:峨眉山上空高悬着半轮秋月,平羌江水中流动着月亮映影。首句是仰望,写静态之景;次句是俯视,写动态之景。第三句写出发和前往的地点,第四句写思念友人之情。

全诗连用五个地名,通过山月和江水展现了一幅千里蜀江行旅图,语言自然流畅,构思新颖精巧,意境清朗秀美,充分显示了青年李白的艺术天赋。

创作背景:此诗是李白初离蜀地时的作品,大约作于开元十二年(724年)秋天。当时李白在离开蜀中赴长江中下游的舟行途中,写下此诗。峨眉山是蜀中大山,也是蜀地的代称。李白是蜀人,因此峨眉山月也就是故园之月。

此诗被视为绝唱,其原因在于:诗境中无处不渗透着诗人江行体验和思友之情,无处不贯串着山月这一具有象征意义的艺术形象,这就把广阔的空间和较长的时间统一起来。

其次,地名的处理也富于变化。“峨眉山月”、“平羌江水”是地名副加于景物,是虚用;“发清溪”、“向三峡”、“下渝州”则是实用,而在句中位置亦有不同。读起来也就觉不着痕迹,妙入化工。

作者简介:李白,字太白,号青莲居士。是屈原之后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人。有“诗仙”之美誉,与杜甫并称“李杜”。其诗以抒情为主,表现出蔑视权贵的傲岸精神,对人民疾苦表示同情,又善于描绘自然景色,表达对祖国山河的热爱。