瓷器鉴定的几大法

观型;

瓷之型代表和展现着历史、

人文、

政治、

经济乃至形制和生产力发展的传承脉

络。

是一个时段政治经济发展演绎过程最直接的体现。

由于是最贴切、

最真实的

人文浓缩,

因而,

我们研究认识瓷之型的演绎过程也便于了解社会的进程与发展。

如果我们对某一类的器物,

从起源到发展的全过程有一番系统的了解,

如瓷壶类,

那么我们从器型,全然可以粗略地以型断代,然后依据同时代的取材、用料、配

方工艺、

人文历史等进行全方位的核实论证,

就完全有可能准确的断其年代。

假

如说年代确立不了,那就容易张冠李戴,形成老虎吃天,无法下爪。由此可说,

鉴定瓷器,观型断代是坚定的第一要素。

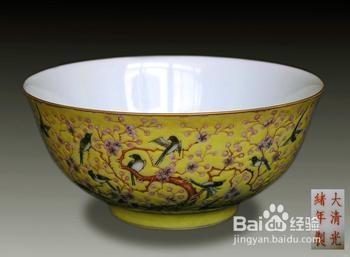

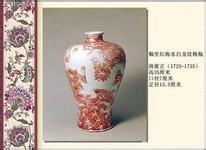

看纹

这里所说的纹主体放在绘、刻、划、印、堆、贴、塑、镂空、镶嵌等纹刻。老

一辈的专家曾说,

明白了形与纹就等于明白了器物的

80%

。

这一论点在无造假的

前提下是完全正确的。

器物的绘画、

装饰、

纹饰反映和体现了一个时代的人文历

史,风土人情,君王嗜好,以及生产力的发展和工艺水准。纹饰的范畴可分为两

大类:一是皇家官类,二是民俗民风。由于纹饰表现风格、特征极其鲜明,为我

们识别与断代提供了很多便利。例如我们将唐宋元明清的某一种门类的工艺器,

做一番比对,

我们从他们的变化演绎过程,

便可读懂相关的文化与历史,

并且能

相应的了解当时的生产力的发展状况。

而这些全然的了解与掌握,

反过来等于为

我们认识它们提供了最强有力的证据。

比如:

没有人会把定窑划、

印花与耀州地

刻花混为一谈;

也没有人将元的贴花和吉州的印花分不开,

这就是纹饰魅力与特

征所在。

看釉

通常人们将釉比做瓷器之衣,

十分形象。

在一般人的眼中,

仿佛所有的瓷之釉

都是一样的,其实不然。大约从战国开始进入汉,就在陶器上挂釉。早期至唐多

为石灰釉,而后为石灰碱釉。唐时釉中入玉粉,后来在加玉粉的基础上,又加入

玛瑙粉等稀有原料。

于是自从上釉以来到民国,

如果能将所有年份的瓷器上手抚

摸,便会感到他们的手感是不一样的。其中有的坚如钢,如五代柴之器(其中一

种)

;有的非常润,像宋代民汝器;有的玉质感强;有的犹如石蜡;有的从釉至

胎都一种感觉,

有的釉硬胎绵是另一种感觉。

这都源于配料和烧制工艺。

功底深

厚的藏家一摸器之釉面,

就能断个八九不离十。

而一元配、

二元配以及内入玉粉

多还是玛瑙多

,

高人皆能明白。看釉的另一方面,是观传世痕迹。只要传世的一

定有传世痕;

只要是出土的,

一定有土沁。

当然也与材质和年代以及存放环境皆

有关。观釉的第三步是,看是否是出土器,因为只要入过土的,在器面上一定有

入土的痕迹,

而这里所说的入土痕,

不涉及釉下,

而是指釉面被地下土质中的酸

与碱包裹之痕。这种痕迹,见水以后便在器表有显现,细如粉剂的尘沫状,为灰

白,有涩手之感。这都是从观釉可以获得的信息。这些信息为鉴真论假,可提供

着一定的论证依据。

四

识胎质

胎作为瓷之骨,是瓷器之根本。而这里所讲的胎,不是讲修饰,而只讲其原料

成因。我们知道,从两汉三国、南北朝以至唐宋元明清,粗略的划分一元配和二

元配;细致的划分则具体到某一个年代的官器民器,以至各个时期在原地取材。

我们说胎泥理论与五泥的运用是贯穿于千百余年的制瓷工艺中的。

而我们除了对

胎质本身的区别外,一切官器御品都根据皇家的要求,溶入了玉、玛瑙、宝石等

元素,

形成官器御品中的特殊材质,

可以这样说,

一切官器御品之所以胎骨细如

膏泥,缠绵如美玉,坚硬如刚,满足大与特大型工艺的烧造要求,根本的原因是

材料决定一切的。而他们为了烧制出一代佳器,原则上在遵循这一个原则:

“无

宝不烧器”

。于是一切官器御品中,除了展示着各自的风格特征外,统一的原则

是:亭亭玉立,坚者如钢,绵者如玉。而如果我们细细的将各个年代的瓷器做一

个对比,

那么它们个性的凸显是相当清楚地。

相信,

不会有人把唐之胎会误认为

是清之胎。

这说明胎与胎在不同的年代,

是有很大的差别的。

而从大的差别去着

手、从小的方面去着眼,熟记于心,对鉴定真伪十分有用。当然,从胎而言年代

越是距离近的,

越不好区别,

这涉及一个功底功力的问题,

但如果说我们真正的

下到功夫,具有特殊风格的年代器,那还是可以分清楚的。如元代早期的疏松、

元至正时期的坚实、永乐的绵中有硬、宣德的绵松、成化的膏泥状、康熙的致密

等等,

这都是极具风格的。

如果一切掌握的很好,

那么也可为鉴赏古瓷提供便利。

从胎泥的进化演变来看,

它的演绎过程是:

河泥胶质状到窖泥浆包状,

再到合保

泥的玉质感,及莹润无杂的漂白泥,这种进化过程的了解都予鉴瓷十分有利。

看釉光

器物年代越久远,

釉光越深遂,

而这种深遂的釉光,

是年代久远包浆厚实的最

真实的体现。

在釉光中观瓷,

可分出土与传世两大类,

其中又有釉厚釉薄的区别,

还有釉中元素多与少不同的差异,

而年代越久远,

釉光层就越厚,

而只要釉内添

入了多种元素,

那么釉面迎光内含五色也是必然的。

而这种含五光的器皿原则上

不存在徦者。

收藏功底深厚者,

可以从釉光中辨识器物之真假,

并能划分出精美

还是一般。

出土器物与传世器物的釉光显象不可同日而语。

出土器物由于地下水、

土壤中的酸与碱,

在漫长的岁月中,

碱分子或酸的成分会侵入釉中,

而依据胎的

疏散和致密的差异,

沁的程度也不一。

但只要被沁,

则表面光亮温润的釉光便不

会真实的展示出来,

这样会影响断真论假。

这需要半年或三年之间的擦拭、

挥发

还原的过程。让其自然的釉光重新展示出来。比如说:一件官器御品,在不被侵

蚀,

完完全全在自然的传世之中,

那将精美绝伦,

而且其美感要远远超越一件同

原料、同工艺的同类新器物。这是因为,古老的器物在漫长的岁月中,神奇的大

自然在无数次冷热变化中,

使得器物从内到外、

多元素的不断地在变化,

从而使

古瓷表面形成一种似有非有的雾光之圈。

如同一道雾光罩在古瓷上,

显像出神秘

之极的朦胧之光,

而这种光是只有在大自然依据岁月的造化下才能形成的。

如能

看懂这种釉之光,也为鉴赏瓷器提供了又一便利的条件。

查土沁

土沁之痕是器物入土受浸所致。就器物的归类而言,土沁可分两大类:一是

器表之沁,二是釉内釉下直入胎骨的沁。土沁之痕与自然界中的多色泽酸、碱、

盐等土质相关。

原则上宋以前一元配的器物较二元配的器物受沁严重。

当然也与

存放环境的墓穴坍塌、

完好等因素相关;

也与器物本身的多元用料、

制作和所存

放的地质的铁等元素含量不同有关。

原则上可直入胎骨的多为可溶于水的如盐碱

等类似铁矿山区的这种氧化物则多沁于表面。

而在我国特定地区的特殊树种根须

沁于器表的也有。从土沁观器物,可提供很多的便利。如黄土地的土沁痕,表面

为干净的,沁点是反映在釉下的。而表面新、内部成点状的这种土沁斑器物,则

不存在假的可能,

当然前提是要懂得识别真实的沁斑。

我国幅员辽阔,

土质结构

多种多样,

酸碱等沁以及现代工业的微沁也是存在的。

所以,

目前的有些现代科

技手段因数据难全,

故也有误差。

因而,

不能以某一种环境下的器物之沁作为通

用标准来试行运用,

而要客观公正的,

具体情况具体对待。

合理的运用全方位的

知识,做出正确的断定,如此将会极少出错。出土器会出现其特殊的变化。因受

沁而气泡破裂,以及二次开片等,因受沁程度不一,也会使釉表发生另类变化。

如观食用碱遇湿放干后的变化,

再去观出土于盐碱地的器物,

用这些自然现象去

联想古瓷,会受到相应的启发。