沈阳故宫那个历史长河里的一个驿站

1、努尔哈赤时期建造的大政殿与十王亭。于一六二五年开始创建,是皇帝举行"大典"和八旗大臣办公的地方。大政殿为八角重檐攒尖顶亭子式建筑,殿顶满铺黄琉璃瓦且镶绿色剪边,十六道五彩琉璃脊,大木架结构,榫卯相接,飞檐斗拱,彩画、琉璃以及龙盘柱等,是汉族的传统建筑形式;但殿顶的宝瓶与火焰珠与八个力士,又具有宗教色彩。大政殿内的梵文天花,又具有少数民族的建筑特点。在建筑布局上与十大王亭组成一组完整的建筑群。大政殿两侧的亭式建筑,为十王亭,每一边是5座,西边第一座为右翼王亭。随后是正黄旗亭,正红旗亭,镶红旗亭,镶蓝旗亭,东边第一座为左翼王亭,镶黄旗亭,正白旗亭,镶白旗亭,正蓝旗亭。左右翼王亭,是两个翼王办公的地方,左右翼王主要负责政府政务的工作,八旗亭,是八旗旗主办公的地方,主要从事军务军事工作。这样的建筑形式,是以八旗制度为核心的军政体制在宫殿建筑上的反映。

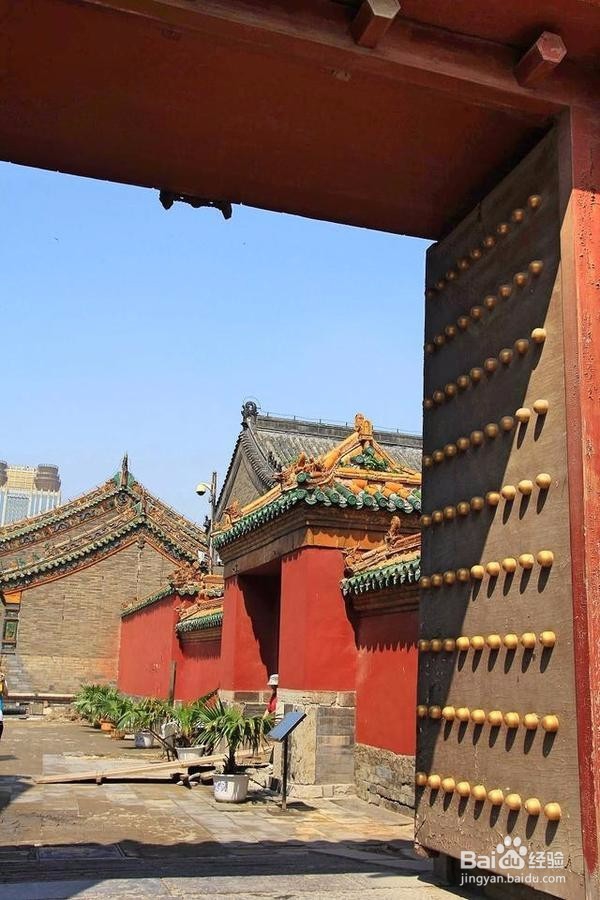

2、 中路--大清门、崇政殿、凤凰楼、清宁宫等,于一六二七年至一六三五年建成,是皇帝进行政治活动和后妃居住的地方。大清门,俗称午门。是当时文武群臣侯朝的地方,也是皇太极接受群臣谢恩的地方,当年明朝著名将领,洪承畴,祖大寿等降清后,就是跪在大清门前,谢罪请降,侯旨传召,收到皇太极的接见的 。

3、崇正殿,原名正殿,俗称金銮殿,崇德年间,定名为崇正殿,是沈阳故宫中路最重要的建筑,崇正殿,是清太宗皇太极日常处理军政要务,接见外国使臣和边疆少数民族代表的地方,这里曾经发生过许多的历史事件,1636年皇太极在这里举行登基大典,改国号为“大清”1644年清迁都北京后,历代皇帝东巡驻扎期间都在这里举行谒陵礼成庆典。

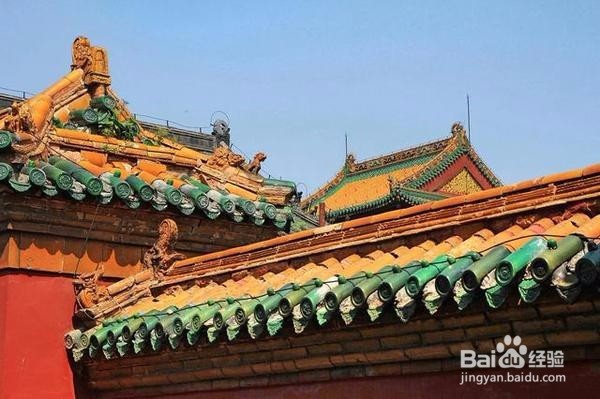

4、凤凰楼于1627年-1635年建成,是当时皇帝进行政治活动和举行宴会的地方。清宁宫修在三点八米的高台上,是五间硬山前后廊式建筑,在东次间开门,寝宫和宗教祭祀连在一起,西屋内三面火炕和火地,窗从外关,烟筒设在后面,这是满族的建筑特点。这些宫殿镶嵌的龙纹五彩琉璃,栩栩如生,雕刻彩画精致生动。中路为清太宗时期续建的大中阙,包括大清门、崇政殿、凤凰楼以及清宁宫、关雎宫、衍庆宫、永福宫等。

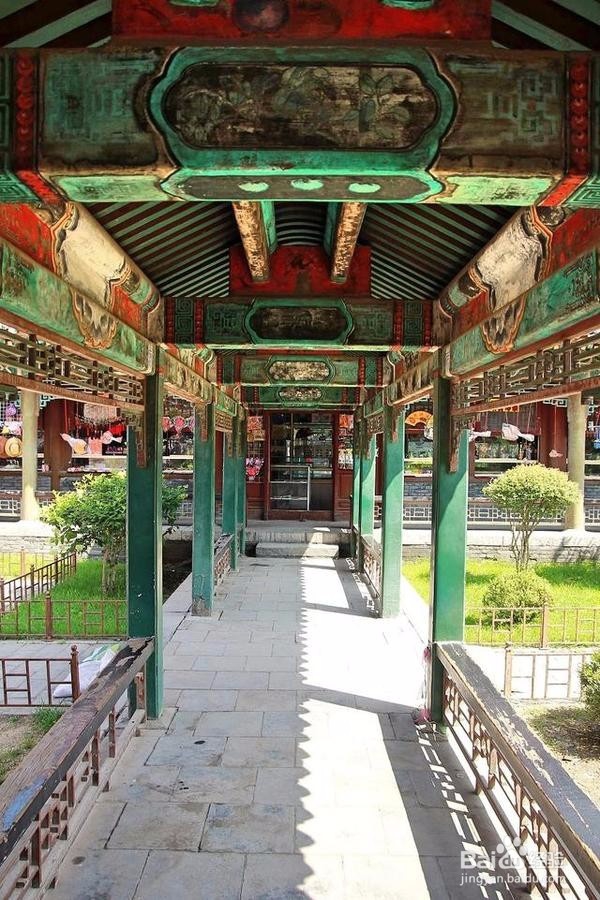

5、西路--戏台、嘉荫堂、文溯阁和仰旎屹闹丽熙斋等,于一七八二年建成,是清朝皇帝"东巡"盛京(沈阳)时,读书看戏和存放《四库全书》的场所。整个建筑设计和布局,反映了皇帝的所缫裕梦阀谓"尊严"和严格的封建等级制度。在当时的社会条件下,封建统治者建筑这样规模的宫殿,给劳动人民带来了巨大的痛苦和灾难,驱使成千上万的工匠和农民,日以继夜的劳动,木材要到浑河上游的丛山峻岭的原始森林去砍伐,砖瓦要从三百多华里的海州(今辽宁省海城)烧制,耗费无数人力畜力运到沈阳。故宫的每座殿宇,一砖一瓦,一石一木,都凝结着劳动人民的智慧和血汗,修建这座宫殿所耗费的人力物力无法统计,仅用砖瓦一项就折银六十八万两,约合当时四十五万贫苦农民一年的口粮。

6、沈阳故宫博物院不仅是古代宫殿建筑群,还以丰富的珍贵收藏而著称于海内外,故宫内陈列了大量旧皇宫遗留下来的宫廷文物,如努尔哈赤的剑,皇太极的腰刀和鹿角椅等。

7、清代入关前,其皇宫设在沈阳,迁都北京后,这座皇宫被称作"陪都宫殿"、"留都宫殿"。后来就称之为沈阳故宫。

8、沈阳故宫是我国仅存的两大宫殿建筑群之一,占地面积6万多平方米,它的规模比占地72万平方米的北京故宫要小得多,但是它在建筑上有自己的特色。沈阳故宫是清朝第一代皇帝努尔哈赤开始修筑。努尔哈赤驾崩后,第二代皇帝皇太极继续修建成功。