怎样分辨汉传佛像与藏传佛像(汉传篇)

相信在博物馆或寺庙中,都会看到造型各异,风格多样的佛像,很多朋友疑惑怎么去分辨汉传佛像与藏传佛像呢?我们分两期结合藏传佛像与汉传佛像的画作、铜像、雕刻品等来跟大家继续详聊。本期先介绍汉传佛像的造像特点:

脸相体型,圆润丰满

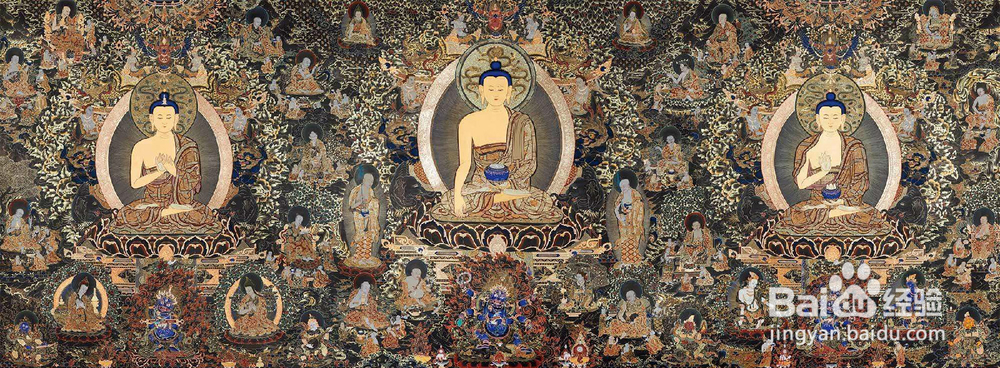

1、汉传佛教自印度传入,经过长时间的演变,融入中国传统观念,没有了印度传入犍陀罗造像的鼻直而高、薄唇等西方人特征,造像与东方人轮廓相近,体型圆润丰满。大家在汉传佛教寺庙的“大雄宝殿”内,经常会看到三尊巨大的佛像,正中为婆娑世界的释迦牟尼佛,左为东方净琉璃世界的药师佛,右为西方极乐世界的阿弥陀佛。细看就会发现三尊佛像脸相、体型丰满健壮,除了手部动作,造型基本相同。(图1 为上海玉佛寺大雄宝殿的三世佛)(图2 汉传三世佛造像局部)(图3 为藏传唐卡中三世佛的造型)从对比可以看出汉传佛像比藏传佛像圆润丰满很多,藏传佛教更接近犍陀罗造像,无论汉传藏传,各自佛像形成一个体系,形象、姿态、服饰等均有一定仪轨(规范)。

神态安详,写实风格

1、宋元时期外族的入侵,导致蝈犊切椽佛教日趋淡薄,在关注现实、侧重于市井生活的画风影响下,佛像从圣坛走向人间。佛教结合了现实生活,造咤胸剖玳像出现了变化,除肉髻等显著的佛像特征外,已经改造为中国式的佛像形象:造型简单,宽袍大袖,面相圆润丰满,容姿美貌,比例均称,显得十分逼真具有高度的写实风格。佛像清纯端庄,神态安详。为中国民众喜闻乐见的形象,符合中国人的审美意识。虽然中国古代皇室崇奉藏传佛教,但藏传佛像所特别强调的忿怒身造型同样在内地逐渐淡化了。(图4 为首都博物馆 弥勒佛铜像)(图5 为有乐禅师绘制的弥勒佛 和 澳宝弥勒佛澳宝雕刻摆件)弥勒佛在很多人印象中都是大肚,笑口常开,造型随和,是弥勒佛汉化后的造像,下期会展示藏传佛教中弥勒佛的造像,造型相对差异较大。

庄严肃穆,服饰完整

1、佛像带有封建文明气息,明、清两代的宫廷造像大多以西藏造像为范本,同时又融入汉地审美观念和传统表现手法,风格独特,传承脉络清晰,更加注重细节的表现手法,浮雕珠宝密实镶边。佛像庄严肃穆,服饰完整,衣裾自然流畅而优美,璎珞遮掩,很少像印度早期佛像那样袒露身体。(图6 为首都博物馆 观音瓷塑)(图7 为程宗元绘制的三十三观音和月照上人绘制的观音)(图8 为地中海蛋白石制作的普慈观音雕刻摆件)随着时间发展,目前汉传佛像仪轨并不像藏传的“硬性”严谨,除了汉传佛教寺庙中摆放的佛像,汉传佛像创作都繁为简,以“神”达“意”。例如程宗元老师以书入画,讲究笔法,功力深厚,创作了具有清新秀丽,工致典雅和充满现代感意味的观音画作;还有月照上人、有乐禅师等禅画大师创作的观音佛像画作别具一格。推动着当代汉传佛教文化艺术的发展。

慈悲为怀,光明智慧

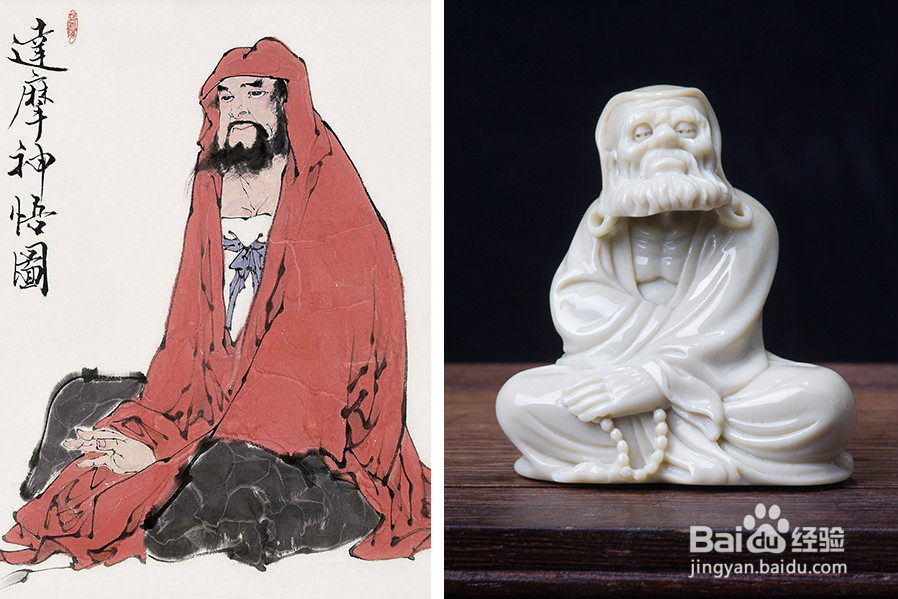

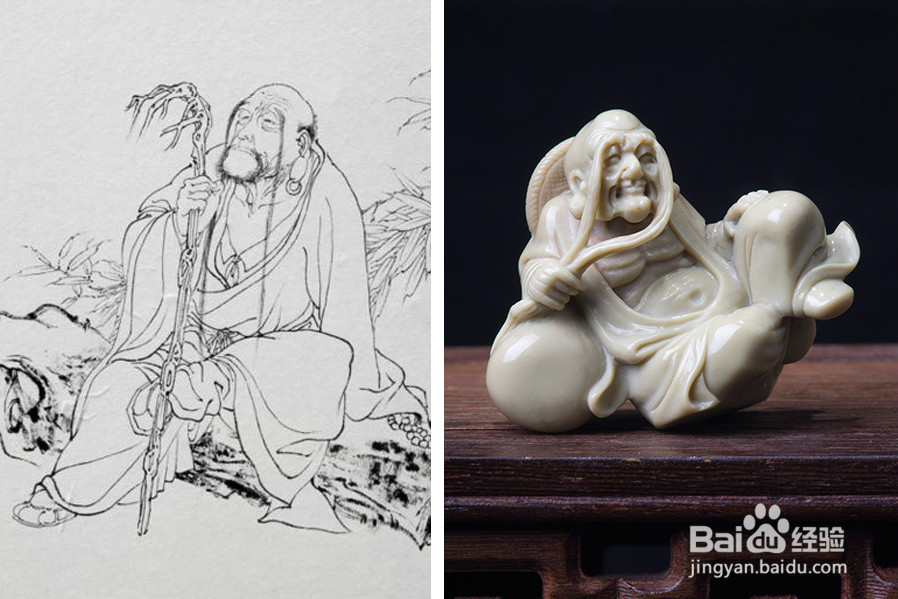

1、汉传佛像渗透儒家仁爱观,造型体现慈悲为怀,普度众生精神,得到中国民众的信赖和接受。明清时期菩萨形象空前繁多,在表现内容上更加多元和实用,如送子观音、水月观音、如意观音等观音的在民间慈悲化现的流传,从内容到形式逐渐走向民俗化。例如上面的达摩祖师与长眉罗汉,都是寓意洞察大千,六根清净,心明如镜,都是汉传佛像光明智慧的代表。

小结

1、无论汉传佛像还是藏传佛像,佛像艺术蕴藏的丰富的历史文化内涵和与我国古代社会政治、经济、文化及人们审美观念的密切关系,各个时代都创造出了不少工艺精湛、纹饰绚丽、造型优美、面目慈悲的造像精品,佛教造像所具有的那种独特的神圣与庄严感,也总能给人一种心灵上的抚慰,并有着其他艺术品难以比拟和替代的价值。