成语也找茬,你怎么看

1、空穴来风 如果说联想,你马上会脱口而出:捕风捉影。也就是指消息和传说毫无根据。 但是我们看看其出处,楚国人宋玉的《风赋》“枳句来巢,空穴来风”。 宋玉引用他的老师屈原的话:因为枳树(枳)弯曲(句),树枝上常招引鸟儿筑巢;由于有空的洞穴,才引来了风呢。 白居易诗中准确使用过此语:“朽株难免蠹,空穴易来风。”说腐朽的树木难免招来虫子蛀咬,空的洞穴容易引来风吹。也就是说“空穴”和“来风”是一因一果,若做比喻,应比做说法有根据、有来由。 原指有根有据的事儿,结果被篡改成了比喻不存在和没影儿的事——真是“瞪眼说瞎话”。 更可悲的是《现代汉语词典》还给正名了,默认了其歪解之意,这是顺应大流吧。 所以,现在你表示有理有据,你得在“空穴来风”前加个“不是”。

2、昨日黄花 如果说压根没这个词,是臆造的,有的是“明日黄花”,也就是过时、失去意义的。 出自苏轼《九日次韵王巩》诗:“相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁。”黄花,也就是菊花。意思就是指重阳节过后逐渐萎谢的菊花,后多比喻过时的事物或消息。 但是有人觉得不爽啊,“明日”怎么过时呢,“昨日”才过时嘛!嘿,别说,大家觉得挺合理,就普遍将错就错接受了。 甚至有人觉得该取消这个成语,殊不知,这得结合其所言之意啊。

3、美轮美奂 这个成语出自《礼记檀弓下》:晋文子赵武家里新落成一所房屋,晋国大夫张老去祝贺说:“美哉轮焉,美哉奂焉!歌于斯,哭于斯,聚国族于斯!”轮,是古代的一种圆形高大的谷仓。这个成语指高大的意思,专门形容房建筑屋高大华丽。 也就是说只形容建筑物雄伟壮观、富丽堂皇。当然你牵强一点形容雕刻或建筑艺术的精美效果也可以。但是有些原本应该专业的主持人之流,往往也是张嘴就来,连唱歌跳舞、喝酒吃饭都“美轮美奂”了。 其实形容唱歌跳舞、自然风景等等的何其多,只是我们积累太少而已。或者你就觉得这上口,那大可另找一个更广泛、更贴切的嘛,总之要合理,要增加自己的文学修养。

4、振聋发聩 直接出处是袁枚《随园诗话补遗》,卷一:“此数言,振聋发聩,想当时必有迂儒曲士以经学谈诗者。” 之后又有文学大家引用,于是成了定制,当然也是讲得通的。 但这也许的误读,你信吗?聩,即耳聋。按习惯“装疯卖傻”,“装聋作哑”,应该表示两个意思。如果后边是“发聩”,就和“振聋”重复了。所以应该是“发瞆”,表示“使眼睛不明者能看见”。当然,随之,意思也就变了。 如果这么说,这也算是一种极致了,也说明我们的语言急需规范! 姑且不谈,就说现在普遍接受的”聩“。这个成语 本意是声音很大,令人警醒,比喻用语言文字唤醒糊涂的人。但是有人理解是听力下降,像个呆头呆脑的聋子。 但是一个错误,引发更离谱的错误确是普遍存在的!

5、始作俑者 当然也有一些本来是中性的,甚至积极的,却被加上了主观思想,变成了贬义,”始作痦茯哐那俑者“就是例子。 怎么来的?《孟子·梁惠王》篇:“仲尼曰:‘始作俑者,其无后乎!”孔子说没说过,不可考,““不孝有三,无后为大”,孟子却要在这里表述其“最早开始用木或陶等制作俑人来代替真人进行殉葬的人,引申为某种恶劣风气的开创者”。 现在看来,人殉葬是奴隶社会的野蛮习俗,用陶俑替代真人,是尊重生命的表现,也是社会的进步的表现。溥正做了纠正,说应该指最早开创好的风气的人。 当然赵岐、朱熹和郭沫若等认同其贬义,也有一些粉饰说辞。朱熹《孟子集注》中说:“古之葬者,束草以为卫,谓之刍灵,略似人形而已。中古易之以佣,则有面目机发,而大似人矣。故孔子恶其不仁,而言其必无后也。” 但是我们应该正视,所以今天摇身一变,成了“第一个吃螃蟹的英雄”。这是不是“屎盆子”,还是可以商榷的嘛。 个人认为,这种中性之词,就完全没必要赋予感情色彩、或者出处。约定俗成也是可以变的啊,得看用处。

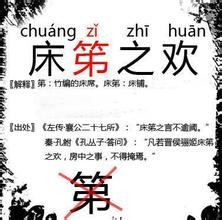

6、床笫之欢、娑婆世界 最后说两个知道意思,但容易认错的,看看你会吗? 床笫(dì)之欢?但是看清了是一个字吗? 笫(zǐ),指“垫在床上的竹席”。“床笫”也就是床铺,引申为夫妻之间的语言或房事。偶尔看错没关系,但是有些影视作品、名人也不讲究,而且现在很多人都是靠这些来获取信息,也不深究。那么最后,肯能也就真的成了“床第”呢? 娑婆世界,很多人张口就成了"婆娑(pósuō)世界”——佛祖也只能:善哉,善哉!“娑婆”是梵语sabā的音译,也译作索诃、娑河等,意为堪忍。 不过值得欣慰,或者说值得表扬的是现在一些输入法会纠错,就是因为方言、看错等情况误读,也会弹出正确的字形,并标注正确读音。